Life is not coming at you. Life’s coming from you. Und was hat die Netflix Serie SQUID GAME damit zu tun? Leben von innen. Zwischen Freiheit, Reflexion und Konformität. Was, wenn die Welt nicht einfach auf uns einprasselt, sondern in Wirklichkeit aus uns heraus entsteht?

LIFE’S COMING FROM YOU

„Life is not coming at you. It’s coming from you.“ – Jason Mraz

Jason Mraz’ poetischer Satz stellt eine fundamentale Frage an unser Selbstverständnis: Sind wir bloße Reagierende auf äußere Umstände – oder schöpferische Wesen, die das Leben aktiv gestalten? Diese Sichtweise steht im Spannungsfeld zweier entgegengesetzter Kräfte: dem reflexiven, freien Leben auf der einen Seite – und der Neigung zur Konformität auf der anderen.

In einer Zeit der digitalen Überflutung, des sozialen Drucks und der normierten Lebensentwürfe ist es dringender denn je, diese Kräfte zu reflektieren. Ein Gespräch zwischen dem Musiker Mraz, den Philosophen Jean-Paul Sartre und Erich Fromm, dem Sozialpsychologen Solomon Asch – und der Netflix-Serie Squid Game – bringt überraschende Einsichten darüber, wie wir heute leben – und wie wir es anders tun könnten. Life’s coming from you.

Die Quelle bist du – nicht das Ziel

Jason Mraz erinnert uns daran, dass das Leben nicht „von außen auf uns zukommt“, sondern dass wir es aus uns heraus erzeugen. Dieser Gedanke steht im Gegensatz zur gängigen Vorstellung vom Leben als etwas, das uns „passiert“ – Zufälle, Schicksalsschläge, äußere Umstände. Mraz kehrt die Perspektive radikal um: Du bist nicht das Opfer, du bist der Ursprung.

Diese Haltung verlangt eine hohe Form der Selbstverantwortung. Sie ist nicht naiv-positiv im Sinne eines „Alles ist deine Schuld“, sondern im Sinne eines inneren Erwachens: Wie ich die Welt erlebe, hängt zutiefst davon ab, wer ich bin und wie ich lebe.

Der reflexive Mensch – Sartre und Fromm im Dialog

Was bedeutet es, das Leben bewusst zu gestalten? Sartre stellt klar: Der Mensch ist dazu verdammt, frei zu sein. Es gibt keinen vorgegebenen Wesenskern – wir sind, was wir aus uns machen. Der reflexive Mensch lebt nicht in vorgefertigten Rollen, sondern wird durch das, was er tut, was er wählt, was er verantwortet.

Erich Fromm ergänzt diesen Gedanken durch eine sozialpsychologische Tiefe. In einer Welt, die vom Haben bestimmt ist – Besitz, Status, Erfolg –, plädiert er für ein Leben im Seinsmodus: ein Leben aus Tiefe, Verbundenheit und Authentizität. Wer reflexiv lebt, lebt nicht aus Angst, Schuld oder Anpassung – sondern aus einem inneren Sinn heraus.

Sartre und Fromm zeigen gemeinsam: Reflexivität ist kein Luxus des Geistes, sondern die Grundvoraussetzung für ein wahrhaft menschliches Leben. Sie schützt uns davor, in die Fremdbestimmung abzurutschen.

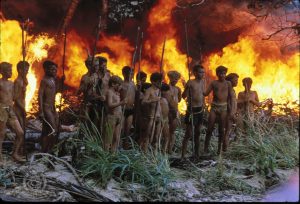

Konformität – die stille Gewalt der Gruppe

Lord of the Flies, William Golding 1954

Hier kommt Solomon Asch ins Spiel. Sein berühmtes Linienexperiment aus den 1950er-Jahren zeigte: Menschen passen ihre Meinungen und Wahrnehmungen der Gruppe an – selbst wenn die Gruppe eindeutig falsch liegt. Die Angst, abzuweichen, ist größer als die Liebe zur Wahrheit.

Diese Ergebnisse sind aktueller denn je. In sozialen Medien, in Bildungssystemen, im politischen Diskurs: Die Dynamik der Anpassung, des „Mitlaufens“, ist allgegenwärtig. Asch zeigt, wie tief unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit geht – oft auf Kosten unserer Integrität.

Konformität ist bequem. Sie verschafft Sicherheit. Aber sie tötet die Subjektivität. Dort, wo der reflexive Mensch nach Wahrheit sucht, beugt sich der konforme Mensch der Mehrheit – selbst gegen das eigene bessere Wissen.

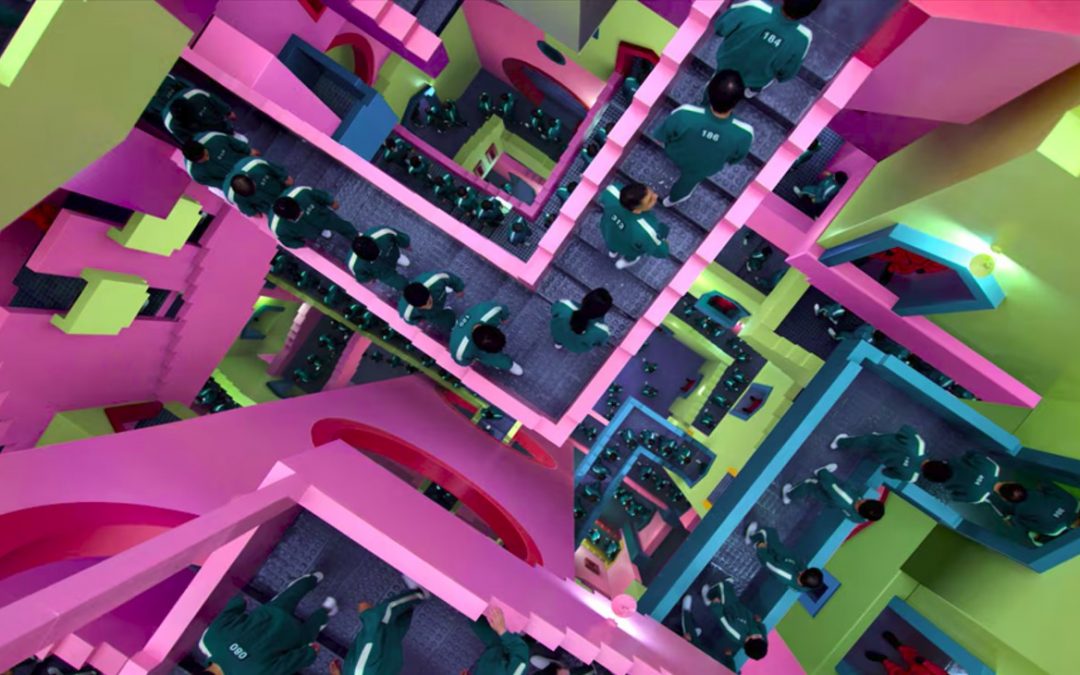

SQUID GAME – die grausame Parabel auf ein entfremdetes Leben

Die koreanische Netflix-Serie Squid Game ist kein Zufallserfolg – sie ist eine Parabel auf die Gegenwart. Die Teilnehmer des Spiels befinden sich in einer existenziellen Krise. Sie sind verschuldet, verzweifelt, am Rand der Gesellschaft. Sie glauben, keine Wahl mehr zu haben – und geben ihre letzte Würde auf, um „mitzuspielen“.

Gruppenzwang und Selbstbestimmung

Im Licht von Mraz, Sartre, Fromm und Asch wird Squid Game zur modernen Dystopie eines nicht-reflexiven Lebens:

Jason Mraz mahnt, das Leben komme aus uns – doch die Spieler handeln bloß reaktiv, nicht schöpferisch. Sie fühlen sich als Opfer, nicht als Ursprung.

Sartre fordert Freiheit und Verantwortung – doch das Spiel ist ein System der totalen Entmündigung. Selbst Entscheidungen werden zur Illusion, weil sie auf Angst und Not basieren.

Fromm spricht vom Seinsmodus – doch das Spiel dreht sich um reines Haben: Geld, Sieg, Überleben. Zwischenmenschliche Verbundenheit zerbricht im Moment der Konkurrenz.

Asch zeigte die Macht der Konformität – Squid Game führt sie zur Brutalität. Gruppen formen sich aus Überlebensinstinkt, Moral wird geopfert, sobald die Mehrheit es tut.

Squid Game ist so erfolgreich, weil es spiegelt, was viele insgeheim fühlen: Die Welt ist ein Spiel, das du mitspielen musst – oder du verlierst alles. Das Paradoxe: Die Spieler könnten das Spiel jederzeit beenden. Doch sie kommen zurück – freiwillig. Denn die Alternative scheint schlimmer: die Konfrontation mit sich selbst.

Leben im Hier und Jetzt – eine radikale Einladung

Die Synthese dieser Perspektiven ergibt eine klare Forderung: Werde dir deiner inneren Quelle bewusst, und lasse dich nicht zum Spielball äußerer Kräfte machen.

Life’s coming from you bedeutet „reflexiv leben“:

Nicht automatisch zuzustimmen, nur weil „alle“ es tun.

Sich selbst zu beobachten: Handle ich aus Angst? Aus echtem Wollen? Aus Liebe?

Den Mut aufzubringen, anders zu denken – auch gegen Widerstände.

Dem eigenen Bewusstsein zu vertrauen, statt der bloßen Gruppennorm.

Ein solcher Mensch lebt nicht gegen die Gesellschaft, aber auch nicht in blindem Einklang mit ihr. Er steht in der Mitte – verbunden mit anderen, aber geführt von einem inneren Kompass.

Lebe kein Spiel – werde Spieler deines Lebens

Squid Game zeigt, wohin es führt, wenn Menschen ihr Leben nicht bewusst gestalten, sondern sich von Systemen und Ängsten treiben lassen.

Jason Mraz erinnert uns daran: Das Leben beginnt in dir. Life’s coming from you.

Sartre sagt: Du bist verantwortlich für das, was du aus dir machst.

Fromm warnt: Wer nur „haben“ will, verliert das Sein.

Asch zeigt: Gruppenzwang tötet die Wahrheit.

Die Frage ist also:

Willst du leben – oder bloß überleben?